-

Terriers du ciel

à propos de cinq dessins à l’encre de Serge Paillard reproduits dans le numéro 9 de la revue Tiens, en novembre 2000, de “La mémoire des Ténébrions” réalisé en décembre de la même année et de “L’alphabet des Ténébrions” achevé en 2001.

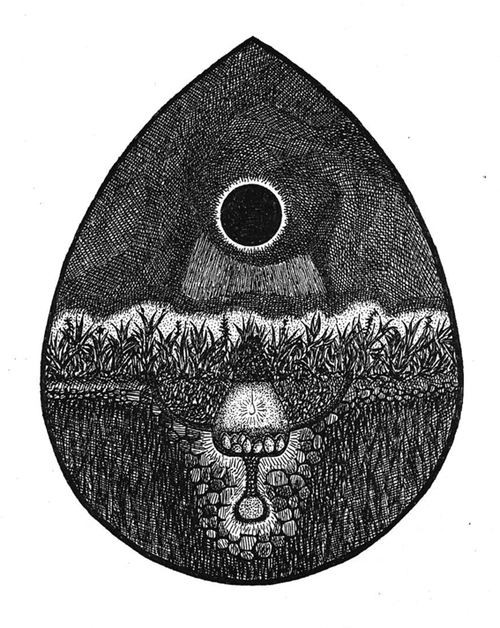

Le premier de ces cinq dessins à l’encre, intitulé “L’éclipse”, est parfaitement circulaire, et même sphérique. Ainsi que dans les anamorphoses, l’image semble déformée par un miroir courbe.

Le premier de ces cinq dessins à l’encre, intitulé “L’éclipse”, est parfaitement circulaire, et même sphérique. Ainsi que dans les anamorphoses, l’image semble déformée par un miroir courbe.Attiré par un aimant invisible, le mur de pierre du premier plan se bombe en effet vers le spectateur et donne l’illusion de la rotondité d’un globe. En même temps qu’elle crée un relief, cette avancée du mur façonne une bouche et un menton au paysage qui prend des allures de visage d’un autre monde.

Une haie d’arbres entrecoupée de portions de terre labourée occupe tout le diamètre. En prenant de la place, les troncs et les cimes réduisent la part du ciel qui, du même coup, s’intensifie. En plein front de ce ciel, un étonnant œil de cyclope aspire d’emblée le regard. En fait, le choc – de plein fouet – est tel que le trou de l’œil nous accapare et nous occupe tout entier, nous concentre en nous-mêmes. Cet œil extravagant nous loge en pleine cible. Il n’y a plus de dispersion. Singularité de l’unique.

Cet œil cyclopéen est donc d’abord un œil qui voit et nous observe. Mais il est dessiné de façon à représenter aussi un soleil, et l’éclipse du 10 août 2000 est effectivement à l’origine de ce dessin et de plusieurs autres de cette série.

La tache sombre, qui occulte en partie son rayonnement, figure aussi l’iris qui vise vers le haut et semble vouloir s’absorber au dedans comme si le regard, se retournant sur soi, cherchait sa propre source.

L’œil solaire est aussi sphincter et hublot, muscle annulaire autour d’un orifice qui se dilate à la clarté. Le contraste est saisissant entre l’ouverture, si claire, et le reste de l’image plongé dans l’ombre d’un dedans qui entrevoit soudain, le temps d’un clignement, l’immense jour.

Quoi qu’il en soit, le dialogue est ici troublant entre dedans et dehors.

On nous observe à l’intérieur, comme par un œil collé à un judas. Un regard plonge en nous. Nos ténèbres sont visitées par une lumière d’ailleurs.

Mais, dans le même temps, l’intérieur qui regarde découvre le dehors. Rencontre de la nuit, notre nuit familière, avec le jour.

Cette image si singulière fait écho aux fameuses lithographies d’Odilon Redon, toutes accompagnées d’une inscription étonnante : “L’œil comme un ballon bizarre, se dirige vers l’infini”, “Il y a peut-être une vision première essayée dans la fleur”, “Le polype difforme flottait sur les rivages, sorte de cyclope souriant et hideux”, “Partout des prunelles flamboient”.

Certaines de ces légendes de Redon pourraient servir de commentaires aux dessins de Serge Paillard.

“La chambre aux œufs”, de forme d’ailleurs ovoïde, a été composée de façon parente en jouant sur les mêmes distorsions et détournements. En superposant des mondes étrangers qui se mêlent, Serge Paillard tourne le dos à l’univoque. La magie de son art consiste au contraire à faire vivre en même temps plusieurs plans différents.

Comme dans le dessin précédent, il s’agit d’un faux paysage prétexte qui, lui aussi, fait vaguement penser à une tête humaine. Toujours placé au beau milieu du ciel – et du front – l’œil du cyclope est un soleil, cette fois entièrement noir. Au bas de l’image, le sol vu en coupe – comme pour un examen histologique – fait aussi penser à un menton qui avance au-dessous d’une bouche, d’une langue, et d’une rangée de dents.

La chambre aux œufs est un espace souterrain piriforme qui répète, presque à l’identique, le pourtour de l’image. Au fond de cet abri, préservé du monde de la surface, des œufs reposent en paix et luisent de contentement.

Par-delà l’étrangeté d’un monde hybride et polymorphe qui chante constamment sur différents registres, ce qui frappe surtout ici, c’est l’éclat de cette lumière enfouie, de cette caverne aux trésors. “Sésame ouvre-toi !”

Le soleil noir du dehors fait pendant à l’illumination du tréfonds, cette clarté cachée dedans, réserve de richesses. Terrier du ciel ! Dehors, l’œil obscurci ne peut pas contempler les merveilles.

Dans “Ville en germination”, le soleil naissant déploie ses rayons en aigrette. Un paysage nous regarde, ou plutôt une bête paisible, un animal au pelage très doux qui habite le sol, ainsi que le sous-sol, toutes les fondations, l’assise de l’image. C’est sans doute un agneau d’amour. Ses yeux bienveillants d’astrakan : non plus des œufs, mais des yeux de la terre. La terre, notre terre, est un être vivant. Sur la tête de l’agneau, qui épouse la courbure terrestre, une toison d’arbustes, comme des poils qui frisent.

Dans “Ville en germination”, le soleil naissant déploie ses rayons en aigrette. Un paysage nous regarde, ou plutôt une bête paisible, un animal au pelage très doux qui habite le sol, ainsi que le sous-sol, toutes les fondations, l’assise de l’image. C’est sans doute un agneau d’amour. Ses yeux bienveillants d’astrakan : non plus des œufs, mais des yeux de la terre. La terre, notre terre, est un être vivant. Sur la tête de l’agneau, qui épouse la courbure terrestre, une toison d’arbustes, comme des poils qui frisent. L’image est simple et symétrique, et son mitant figure aussi sans équivoque un sexe féminin ourlé de végétation. Cet endroit saint, sacré, est planté d’une église – en fait, la basilique d’Avesnières – dont le clocher se dresse en un point particulièrement érectile qui correspond aussi à l’emplacement précis du troisième œil de notre agneau d’amour, là où pousse le célèbre emblème de la licorne. Par tout un travail alchimique, l’agneau change le lourd plaisir en joie solaire, car le clocher bien constitué qui lui orne le front indique clairement la gloire de l’aurore.

Religion : relier. Union sacrée des deux principes masculin-féminin. Le plus sacré dans le plus génital. Le fourreau de la femme en temple des mystères. Embrasser, embraser. Maîtrise de l’ardeur, orientation du feu. Offrande de l’aimée, délicat dépliement. Signet de poils marquant la bonne page. Livre ouvert des tantras.

Les joues de l’agneau font aussi penser aux lèvres hypertrophiées de ce sexe de femme en même temps qu’aux ailes ornées d’un papillon, prêtes à frémir d’envol.

Dans cette image comme dans les autres – y compris “C’était un arbre magique ?” – plus décorative et légère peut-être, Serge Paillard nous présente son univers magique avec beaucoup de retenue, presque en sourdine. Nulle exhibition provocante, malgré le sujet abordé qui pourrait paraître scabreux. Il faut d’ailleurs se taire longtemps soi-même, et s’oublier, afin de pouvoir déchiffrer. Aucun bruit n’est venu distraire l’artiste. Il s’est extrait du monde pour s’en aller pêcher ce singulier dessin très loin de la surface.

“C’était un arbre magique ?” dégage la même impression de paix, peut-être aussi parce qu’ici le paysage est nocturne. A l’intérieur du disque céleste, le rapport lumière-ténèbres est inversé si bien que l’éclipse solaire s’est transformée en un premier quartier de lune dans l’œil même de la plume au bec fendu qui aurait d’ailleurs pu dessiner cette série d’images.

Selon la progression de la paupière d’ombre sur le globe, on passe insensiblement du jour à la nuit mais aussi du soleil à la lune, du masculin au féminin. A un moment donné, une seule goutte de plus dans la solution suffit à déclencher le virage.

Au sein d’un demi-jour logé sans cesse entre deux mondes, l’apparence se trouve ralentie. Elle est mise en veilleuse afin que précisément nous veillions, que nous prêtions une plus grande attention à l’essence du ciel qui est peut-être aussi le grand cercle parfait dans lequel Serge Paillard inscrit sa plume de dessinateur. En décrivant cet hors-du-temps, il nous écrit de la vie éternelle. Ses crépuscules n’évoquent nullement le déclin ou la fin. Ce sont des moments bénis de décélération, d’apaisement, d’éloignement d’éclats bruyants, de lumières trop vives. Ces pauses bienvenues freinent la frénésie de nos actions souvent chaotiques et folles.

On quitte la périphérie pour s’approcher du cœur. Voyage au centre de la terre, que Serge Paillard nous montre infiltrée d’un immense réseau secret qui distribue la vie en tous points, comme un autre système circulatoire et nerveux. Un autre corps, invisible à l’œil nu, double le corps en toutes ses régions.

“C’était un arbre magique ?” montre un sapin qui ne pense qu’à tutoyer le ciel et les étoiles. Comme son créateur, c’est un être très partagé entre l’ici-bas et l’infini céleste. Il aspire à de telles hauteurs, que son faîte traverse la lune et le soleil pour se perdre au sommet de la voûte et à la pointe de la plume, à l’origine des paroles, à la source du Verbe.

Sur cette terre, il faut passer du temps pour parler de la Vie qui se passe du temps ! Serge Paillard progresse lentement. Il aime à rapporter la remarque d’une amie qui, à propos de ces images, parlait de “travail de bénédictin”. C’est vrai qu’on sent les heures qu’il a fallu pour mener à bien “C’était un arbre magique ?”, et cependant, immobile au sein de son cercle d’éternité, ce dessin possède une mystérieuse fulgurance. A le regarder lentement, nous traversent l’esprit, le “tournemain” éclair d’un peintre zen, ou les belles calligraphies arabes exécutées d’un geste, à la pointe de son calame, par Hassan Massoudy.

“Le pays des grandes solitudes” est, sans conteste, le plus riche de ces cinq dessins à l’encre.

“Le pays des grandes solitudes” est, sans conteste, le plus riche de ces cinq dessins à l’encre.Ce paysage de fantaisie en ogive fait penser à un vitrail gothique. Il grimpe à la verticale, très haut, si bien que le ciel paraît aussi représenter un massif élevé. Cette impression est confirmée par la présence de vallées glaciaires et d’escarpements abrupts.

Dans l’univers magique de Serge Paillard, le soleil, serti en pleine paroi rocheuse, n’apparaît nullement déplacé. Ce dessin pourrait aussi bien s’intituler : “Le pays des grandes altitudes”. D’ailleurs, les deux arbres du haut de l’image ont tout de conifères authentiques. Qui sait, il pourrait même s’agir d’un couple de déodars de l’Himalaya ! Ils sont tous deux auréolés d’un double énergétique, d’une considérable aura presque en contact avec les astres. A la jonction de la terre et du ciel, ils sont les portiers du soleil, gardiens de l’unité.

En même temps que cette étonnante ascension, “Le pays des grandes solitudes” présente une plongée non moins impressionnante dans les tréfonds. Une fois de plus, la terre nous est montrée en coupe, et selon trois strates ou degrés de la descente qui correspondent aux divers états de sa vie secrète.

Chacune de ces trois couches possède une ou plusieurs cavités, qui sont autant de sanctuaires, auxquels on accède par un réseau de tunnels et de souterrains cachés.

Plus on s’enfonce sous la terre et plus ces cavernes sont éclairées ainsi que les êtres qui les habitent, et le résident de la plus profonde est même illuminé d’un soleil rayonnant, en parfaite harmonie avec celui du dehors. Ces deux soleils sont francs et clairs, sans une tache d’ombre. A ce stade il n’est plus question d’éclipse. Le plus haut brille au plus profond. Serge Paillard nous enracine à la cime !

Les souterrains qui relient les grottes des différents plans à la surface dessinent une anse dont les branches se resserrent au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la surface, ce qui a pour effet d’encadrer les grottes elles-mêmes, de les mettre en relief, ainsi que la paix qui y règne.

Retirement, recueillement. Isolés du monde des hommes, ces paysages se consacrent à la vie du dedans. Leur beau silence est apaisant, mais il faut s’arrêter, prendre le temps de se faire poreux et d’écouter de toute notre chair, et de toute notre âme, pour le goûter et l’absorber vraiment. La paix ne jouit que d’elle-même.

Sans avoir l’air d’y toucher, sous ses dehors parfois naïfs Serge Paillard met le doigt sur l’essentiel et il appuie, il nous descend, il nous plonge dedans. Peut-être ne sait-il pas lui-même au juste ce qu’il fait, mais il le fait, et de saisissante façon.

Il y a plusieurs années, il a peint une série de fruits et de légumes tous nimbés d’un halo lumineux, comme nourris de l’intérieur par un feu mystérieux. Légumes et fruits confits d’amour qui trempent dans la solution de toutes les ténèbres. De loin, on aurait dit des lampes électriques. Pour éluder la question de l’aura et de l’auréole, il prétendait alors avoir exécuté ces tableaux en manière de plaisanterie, mais George Bernard Shaw n’affirmait-il pas que sa façon de plaisanter consistait justement à dire la vérité ?

Sans pour autant disposer de la vision béatifique, Serge Paillard sait pertinemment que la lumière sourd des pierres, des arbres, des animaux et de toutes les créatures ; c’est un mystique qui s’ignore, ou ne veut pas se reconnaître !

Il est impossible de ne pas voir aussi dans “Le pays des grandes solitudes” une illustration de la vie spirituelle la plus authentique et la plus aboutie. Au fond, ainsi qu’en altitude, par-delà les différences des religions, elle est bien la même en tous points de ce globe. L’illumination solaire de l’étape finale passe forcément par le retrait, l’isolement - plutôt que la solitude - puis par l’immobilité absolue du second stade : “Demeure en repos et goûte le Je Suis - Dieu” (Psaume 45 : 11). A ce propos, la grotte correspondant à ce second niveau est un écrin doublement éclairant. On y découvre le lingam qui comble le yoni – l’esprit saturant la matière – mais cette forme si sacrée, trop souvent ravalée au seul génital, est aussi la figure d’un bouddha, dans la posture classique du lotus.

Cet artiste, qui prise tant le silence et les galeries indispensables à toute retraite, ne sait peut-être pas que certains yogis de l’Inde se creusent une chambre sous la terre afin de mieux se concentrer dans leurs méditations.

Dans le dessin, en même temps que l’on s’enfonce dans le sol, la vie de la terre s’accroît, s’intensifie et, au plus bas de l’image, la matière informe s’anime, se diversifie en un champ de cellules vivifiées, dynamisées, même ressuscitées. On croirait un gisement de gemmes en pleine maturation : des pierres évoluées en train de devenir précieuses !

*

Un an plus tard, après avoir été hanté des mois durant par le mot “ténébrion”, Serge Paillard a fini par rendre hommage à l’insecte qui porte ce nom sous la forme d’un dessin circulaire, “La mémoire des ténébrions”, qui prolonge naturellement cette série d’images parentes, toutes très proches de la gravure par leur minutie réaliste, volontiers surréelle.

“Ténébrion” signifie : “lutin des ténèbres”, “ami des ténèbres”. C’est un coléoptère taraudeur d’un noir profond qui habite les lieux sombres et dont les larves vivent dans la farine. Contrairement à ce que son nom extraordinaire pourrait donner à penser, il s’agit donc d’un insecte très commun.

Il n’est guère étonnant que cet ami des ténèbres ait suscité un intérêt aussi profond chez un artiste tiraillé entre le jour et la nuit, la constriction et l’expansion, car le repli sur soi et l’exploration des grands fonds ne débouchent pas toujours sur une aurore immaculée !

“La mémoire des ténébrions” est une incontestable réussite du point de vue esthétique. A la parfaite symétrie, qui donne force et assise au dessin, s’ajoute une très haute définition de l’image due à la qualité du grain délicat qui affine le concert des noirs, des gris, et des blancs.

“La mémoire des ténébrions” est une incontestable réussite du point de vue esthétique. A la parfaite symétrie, qui donne force et assise au dessin, s’ajoute une très haute définition de l’image due à la qualité du grain délicat qui affine le concert des noirs, des gris, et des blancs.Serge Paillard a voulu représenter ici le sanctuaire du ténébrion. Juché sur la margelle d’un puits, celui-ci peut descendre sous terre et visiter son propre musée divisé en trois salles correspondant aux trois étapes de sa vie. A gauche, une petite poche vésiculaire où naissent les larves. Au beau milieu de cette cité souterraine se trouve une grande salle, comme un terrier oblong où les ténébrions vivent leurs vies d’insectes. Enfin, sur la droite, une autre cavité presque identique à la première représente une crypte, au fond de laquelle un insecte défunt gît sur le dos.

Sous cet ensemble, et comme en suspension dans l’obscurité de la terre, flotte une mystérieuse sphère noire aux antipodes du vrai soleil, lequel brille de tous ses feux au beau milieu du ciel, tout en haut de l’image. Un minuscule croissant de lune signale la présence de cet astre presque fantôme et invisible.

Comme toujours chez Serge Paillard, l’immédiatement perceptible n’est qu’une pellicule, une enveloppe bien superficielle, et il n’est pas besoin de beaucoup d’imagination pour voir ici, en détail, le prélude à une union très poétique et érotique entre le bas et le haut, qui est aussi naissance – ou, plus précisément peut-être, désir de naissance – de l’obscurité au grand jour.

En fait, d’une main ingénue, et avec un humour tendre et cocasse, Serge Paillard nous fait vivre un événement important, et peut-être même le moment crucial de l’existence du ténébrion qu’il installe comme dans une capsule au sommet d’un sexe-fusée dressé vers le soleil.

Debout dans son habitacle, les pattes de devant levées vers le soleil, le ténébrion paraît très impatient, mais aussi captivé, fasciné par le spectacle de l’astre du jour qu’il ne peut contempler que derrière une vitre.

Tout est en place pour l’achèvement, l’accomplissement de son plus cher désir, mais l’acte peut-il se produire ? Ce qui vit dans l’obscurité peut il pénétrer la lumière ? La consommation du mariage – des noces d’or de la terre et du ciel – est-elle même envisageable ?

Divin et diabolique, le lutin des ténèbres subit une tension terrible. Impulsion vers l’avant, et arrière-pensée. Renoncer à sa nuit pour se naître plein jour ! Troquer l’habit de suie contre la livrée de lumière. Enfin se délivrer. Voyager du ténébrion au scarabée sacré d’Egypte !

Lutin mutin. Va-t-il se révolter avec violence, se rebeller contre tout son obscur ? Quelle douleur chez le ténébrion – partagé, déchiré.

Séduction, répulsion. Ecartelé entre deux pôles. Il souffre de son mal et, cependant, le pur bonheur l’effraie. La perspective de la délivrance totale lui est insupportable. Se décharger de son obscurité si lourde et s’envoler enfin, ébloui de lumière !

La question de l’orgasme. Exploser en plein feu, sans retomber en cendres. Et, par-delà le sexe, l’immense mer d’amour, l’océan sans rivages, et sans ombres non plus, est tout à fait insupportable au ténébrion. Dans le froid de son trou, il en a même des frissons.

A ses moments d’abattement et de mélancolie, le cafard peut-il broyer son noir ? Cela le sauverait une bonne fois.

Dans “La métamorphose” de Franz Kafka, c’est au sortir d’un cauchemar, et non après un rêve merveilleux; que Gregor Samsa s’est trouvé transformé en blatte ! Quelle faute payait-il, quelle horrible transgression pouvait lui valoir une régression aussi punitive ?

Le ténébrion taraudeur, taraudé à son tour. Les lampions de la fête perdue l’obsèdent. Ils ne le lâchent pas : lampions de l’illumination.

Brimborion, minuscule atome. Le ténébrion ou l’ion des ténèbres. L’ion sans crinière, privé de sa couronne de soleil. Le roi déchu, aveugle, cherche son royaume à tâtons.

L’enjeu de cette lutte avec l’ange : enfin passer la tête, crever la poche d’ombre et goûter la lumière, baigner dedans. Vaste programme, et quête uni-ver-selle.

En fait, dès 1979, longtemps avant de concevoir “La mémoire des ténébrions”, sur une page jaune de cahier d’écolier à grands carreaux, Serge Paillard avait tracé d’une traite un alphabet imaginaire de cent quarante-et-un signes qui devait devenir “L’alphabet des ténébrions”.

En fait, dès 1979, longtemps avant de concevoir “La mémoire des ténébrions”, sur une page jaune de cahier d’écolier à grands carreaux, Serge Paillard avait tracé d’une traite un alphabet imaginaire de cent quarante-et-un signes qui devait devenir “L’alphabet des ténébrions”.Cette calligraphie “automatique” de lettres inventées l’avait satisfait au même titre qu’un dessin réussi. Il en appréciait particulièrement le côté onirique.

Ces caractères parents des idéogrammes et des hiéroglyphes faisaient penser à des personnages, des objets et des animaux de toutes sortes. Ils amusaient et intriguaient leur auteur si sensible à la beauté primitive des écritures anciennes qui se sont tues.

Mystère du temps qui passe en laissant des oreilles aux murs. Emotion suscitée par des tablettes de terre cuite gravées au stylet. Mystère d’un inconnu qui dépasse l’entendement.

Hameçons ; croix diverses ; postures de yoga ; lutins-lutines dans tous leurs états ; signes cabalistiques ; outils hétéroclites ; bonsaïs pour dés à coudre ; acrobaties de contorsionnistes et franches clowneries ; figures familières parfois fort proches de nos lettres européennes – ou bien très exotiques – les éléments de cet alphabet nous sont connus et inconnus, incompréhensibles et pourtant évidents, comme puisés dans un monde intérieur. Tout ce que l’on “invente” existe forcément déjà quelque part.

Une fois ces cent quarante-et-un caractères rangés sur huit lignes en un rectangle bien constitué, Serge Paillard glissa son cher alphabet entre les pages d’un livre pour être sûr de le retrouver au moment opportun. Il y revenait de temps à autre, pensant s’en servir un jour, ce qu’il fit vingt-deux ans plus tard, en 2001, après avoir achevé “La mémoire des ténébrions”.

Le ténébrion allait donc pouvoir recouvrer son alphabet perdu comme si le vrai langage n’était pas celui de tous les jours mais une langue magique que seuls peuvent entendre ceux qui fréquentent le tréfonds d’eux-mêmes et le silence pur.

Inscrite sur un fond sombre et ogival semblable à un écrin, la forme du ténébrion est répétée deux fois, d’abord en jaune, puis en un beau brun clair de peausserie.

Comme gravé sur une feuille d’or, l’alphabet apparaît collé sur le dos du ténébrion ici tout lumineux et clair, changé en scarabée solaire, bijou sacré, parure de rituel. Le passage a eu lieu des ténèbres au grand jour, du vieux mutisme de la peur à la parole retrouvée, si vive et jeune – et surtout si légère – à l’instant de la joie.

Patrice Repusseau

22 avril-5 mai 2001

6 septembre 2002

in revue 303 n° 90 (2006).